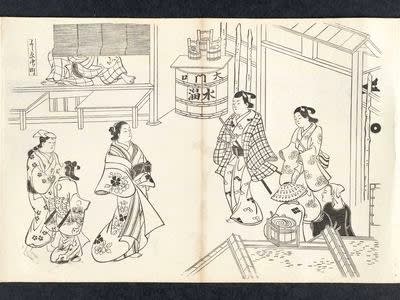

これは奥村政信(貞享〜宝暦14・1686~1764年)の浮世絵、「吉原大門口」です。

11月23日掲載の、菱川師宣(元和4〜元禄7・1618〜1694年)の「大門口」の絵から

50年ほどあとの時代になるでしょうか(1731年頃)。

天水桶は変わらずありますが、門に屋根がつき、すだれを掛けた素朴な茶屋が見えます。

この茶屋は吉原の惣名主、庄司甚右衛門の茶屋西田屋でしょう。

若い武士を迎えに来た、禿と遣り手を連れた遊女、客の後にいるのは新造です。

![]()

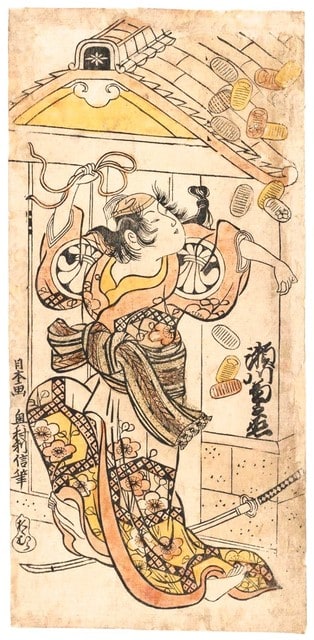

長唄の嚆矢となる「傾城道成寺」が中村座の弥生狂言にかかったのは、この年(1731年)です。

「傾城道成寺」は、やはりメリヤス物の嚆矢といわれる「無間の鐘」の後日談になっているもので、

これはその「無間の鐘」の舞台を描いたものです。

役者は上方下りの女方で、江戸で一世風靡をすることになる初代瀬川菊之丞です。

![]()

政信の弟子、利信作

11月23日掲載の、菱川師宣(元和4〜元禄7・1618〜1694年)の「大門口」の絵から

50年ほどあとの時代になるでしょうか(1731年頃)。

天水桶は変わらずありますが、門に屋根がつき、すだれを掛けた素朴な茶屋が見えます。

この茶屋は吉原の惣名主、庄司甚右衛門の茶屋西田屋でしょう。

若い武士を迎えに来た、禿と遣り手を連れた遊女、客の後にいるのは新造です。

長唄の嚆矢となる「傾城道成寺」が中村座の弥生狂言にかかったのは、この年(1731年)です。

「傾城道成寺」は、やはりメリヤス物の嚆矢といわれる「無間の鐘」の後日談になっているもので、

これはその「無間の鐘」の舞台を描いたものです。

役者は上方下りの女方で、江戸で一世風靡をすることになる初代瀬川菊之丞です。

政信の弟子、利信作