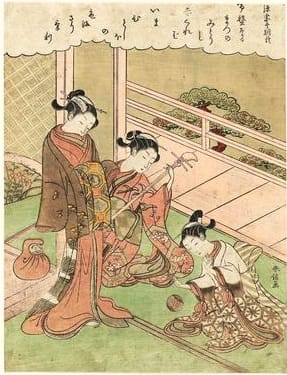

これは鈴木春信(享保10~明和7・1725~1770年)の浮世絵

三十六歌仙「源宗于朝臣」(みなもとのむねゆきあそん)だ。

1767-68(明和4-5)年の作とある。

初春の朝だろうか、のんびりと禿の鞠あそびを眺める遊女。

振袖新造は鞠唄でも弾いてやっているのだろうか。

この振袖新造から吉原芸者が生まれるのだ。

讃は源宗于の和歌だ。

「常磐なる 松のみどりも春くれば 今ひとしおの 色まさりけり」

![]()

三十六歌仙「源宗于朝臣」(みなもとのむねゆきあそん)だ。

1767-68(明和4-5)年の作とある。

初春の朝だろうか、のんびりと禿の鞠あそびを眺める遊女。

振袖新造は鞠唄でも弾いてやっているのだろうか。

この振袖新造から吉原芸者が生まれるのだ。

讃は源宗于の和歌だ。

「常磐なる 松のみどりも春くれば 今ひとしおの 色まさりけり」