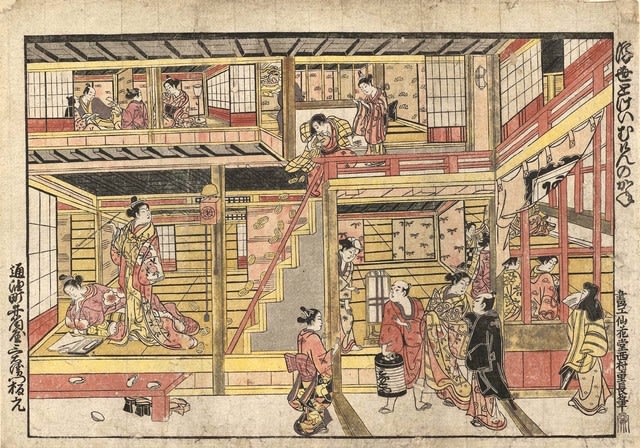

これは西村重長(元禄10〜宝暦6・1697〜1756年)の浮世絵「浮世とけいむけんの鐘」です。

制作年は元文5(1740)年とあります。

まだ揚屋が消滅するまでに20年ほどの年月がありますが、

すでに遊女屋が揚屋のようなシステムになっていた事がよく分かる絵です。

右の格子の間が遊女の張り見世です。頭巾を被った男が覗いています。

たたきにいるのは茶屋まで客を迎えに行った遊女と新造。

遣り手と何やら話しているのは案内して来た茶屋の男衆。

階段下の部屋にいるのは張り見世をしない上級遊女の、太夫か格子。

二階の部屋ではすでに酒宴が始まっています。

階段上で小判を落としているのはこれから遊ぶ客でしょうか。

タイトルにある「無間の鐘」とは、

静岡県小夜の中山栗ヶ岳中腹に建つ無間山観音寺に実際にあった鐘です。

この鐘をつくと現世で自在の富を得ることができるのですが、

来世は無間地獄に落ちるといわれる恐ろしい鐘です。

瀬川菊之丞が中村座「無間の鐘」(1731年)で、手水鉢を無間の鐘に見立てて打ち、

空から小判が降ってきたという所作が大ヒットを打ってからは、

遊里で無間の鐘遊びが流行ったといいます。

この絵はそれのパロディーでしょうか、はたまた縛めでしょうか。

![]()

制作年は元文5(1740)年とあります。

まだ揚屋が消滅するまでに20年ほどの年月がありますが、

すでに遊女屋が揚屋のようなシステムになっていた事がよく分かる絵です。

右の格子の間が遊女の張り見世です。頭巾を被った男が覗いています。

たたきにいるのは茶屋まで客を迎えに行った遊女と新造。

遣り手と何やら話しているのは案内して来た茶屋の男衆。

階段下の部屋にいるのは張り見世をしない上級遊女の、太夫か格子。

二階の部屋ではすでに酒宴が始まっています。

階段上で小判を落としているのはこれから遊ぶ客でしょうか。

タイトルにある「無間の鐘」とは、

静岡県小夜の中山栗ヶ岳中腹に建つ無間山観音寺に実際にあった鐘です。

この鐘をつくと現世で自在の富を得ることができるのですが、

来世は無間地獄に落ちるといわれる恐ろしい鐘です。

瀬川菊之丞が中村座「無間の鐘」(1731年)で、手水鉢を無間の鐘に見立てて打ち、

空から小判が降ってきたという所作が大ヒットを打ってからは、

遊里で無間の鐘遊びが流行ったといいます。

この絵はそれのパロディーでしょうか、はたまた縛めでしょうか。