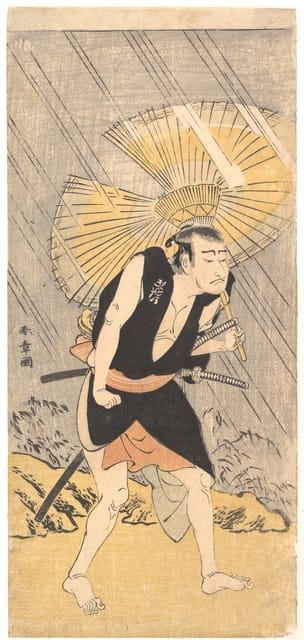

これは勝川春章(享保11〜寛政4・1726〜93)の役者絵だ。

制作年は明和3(1760)年とあるから

9月の市村座「仮名手本忠臣蔵」の斧定九郎を描いたものだ。

定九郎の出る五段目は、山崎街道で与一兵衛を殺し、懐から大枚金を盗んだ定九郎が、

勘平の鉄砲に当って死ぬというだけの場面で、

客はこの場で弁当を食べるので弁当幕ともいわれている、捨て場だ。

定九郎の衣裳は、単なる頭巾に縞のどてらという人形芝居のままの山賊姿だ。

定九郎役をもらった稲荷町(大部屋)の中村仲蔵は、出世のチャンスとばかり役作りに取り組み、

この絵のような衣裳を考えたのだ。

定九郎は山賊に落ちぶれたとはいえ、もとは塩治家の家老の息子だ。

仲蔵はぼさぼさの月代で、どろりと汚れた黒羽二重の紋付を尻っぱしょりして、

草履を帯にはさみ、派手な鞘の刀を差し、ぼろ傘を手に素足で花道から登場した。

水をかぶって出たので、足もとに水がぽたぽたと垂れている。

弁当を食べていた客は仲蔵の姿にびっくり仰天、舞台の仲蔵に見入った。

仲蔵の定九郎は大当たりで、仲蔵はこれ一発で一躍名を馳せた。

以来定九郎にはこの姿が定着するのだ。

![]()

制作年は明和3(1760)年とあるから

9月の市村座「仮名手本忠臣蔵」の斧定九郎を描いたものだ。

定九郎の出る五段目は、山崎街道で与一兵衛を殺し、懐から大枚金を盗んだ定九郎が、

勘平の鉄砲に当って死ぬというだけの場面で、

客はこの場で弁当を食べるので弁当幕ともいわれている、捨て場だ。

定九郎の衣裳は、単なる頭巾に縞のどてらという人形芝居のままの山賊姿だ。

定九郎役をもらった稲荷町(大部屋)の中村仲蔵は、出世のチャンスとばかり役作りに取り組み、

この絵のような衣裳を考えたのだ。

定九郎は山賊に落ちぶれたとはいえ、もとは塩治家の家老の息子だ。

仲蔵はぼさぼさの月代で、どろりと汚れた黒羽二重の紋付を尻っぱしょりして、

草履を帯にはさみ、派手な鞘の刀を差し、ぼろ傘を手に素足で花道から登場した。

水をかぶって出たので、足もとに水がぽたぽたと垂れている。

弁当を食べていた客は仲蔵の姿にびっくり仰天、舞台の仲蔵に見入った。

仲蔵の定九郎は大当たりで、仲蔵はこれ一発で一躍名を馳せた。

以来定九郎にはこの姿が定着するのだ。